Jules Sébastien César DUMONT d'URVILLE

Rien qu’à l’énoncé ou à la lecture de ce nom, nous tendons tous l’oreille ou chaussons nos lunettes. Tel a été mon cas lorsque j’ai eu sous les yeux ces exemplaires de quotidiens du mois de mai 1842 évoquant la disparition, sa disparition. Nous savons tous dans quelle condition atroce il périt avec son épouse Adèle et son fils Jules.

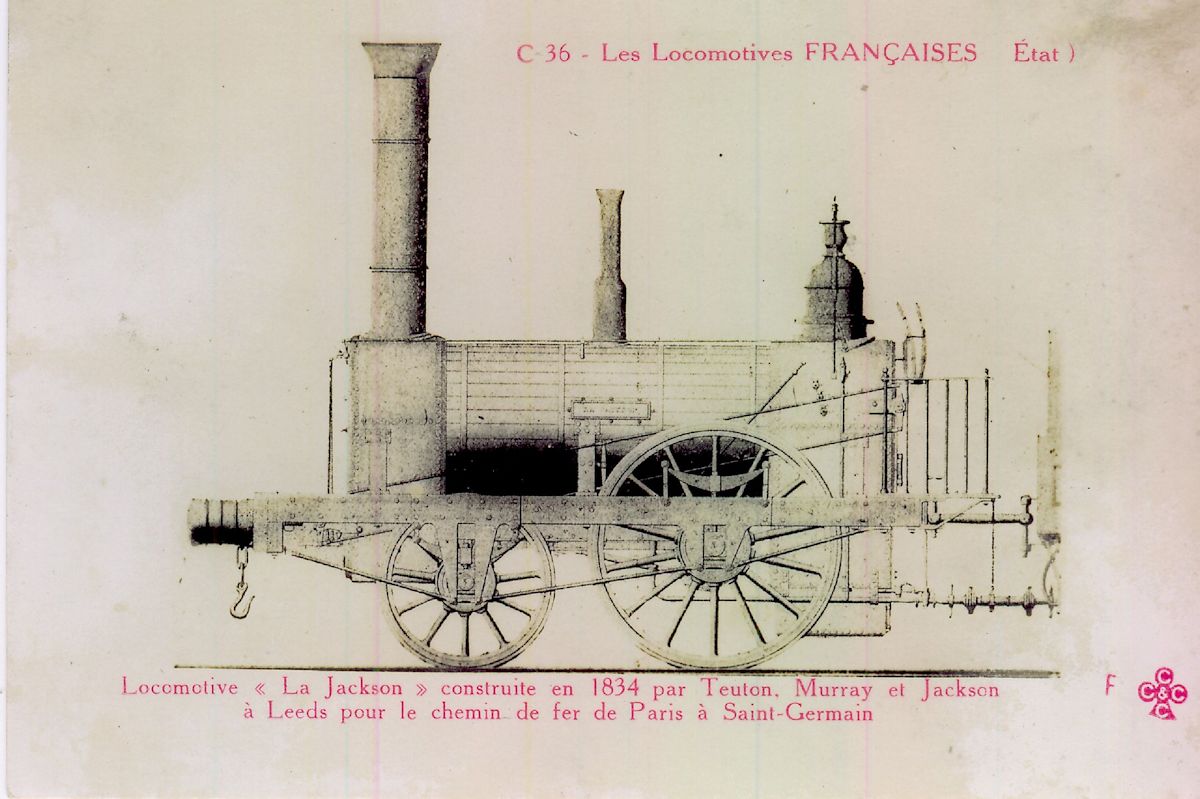

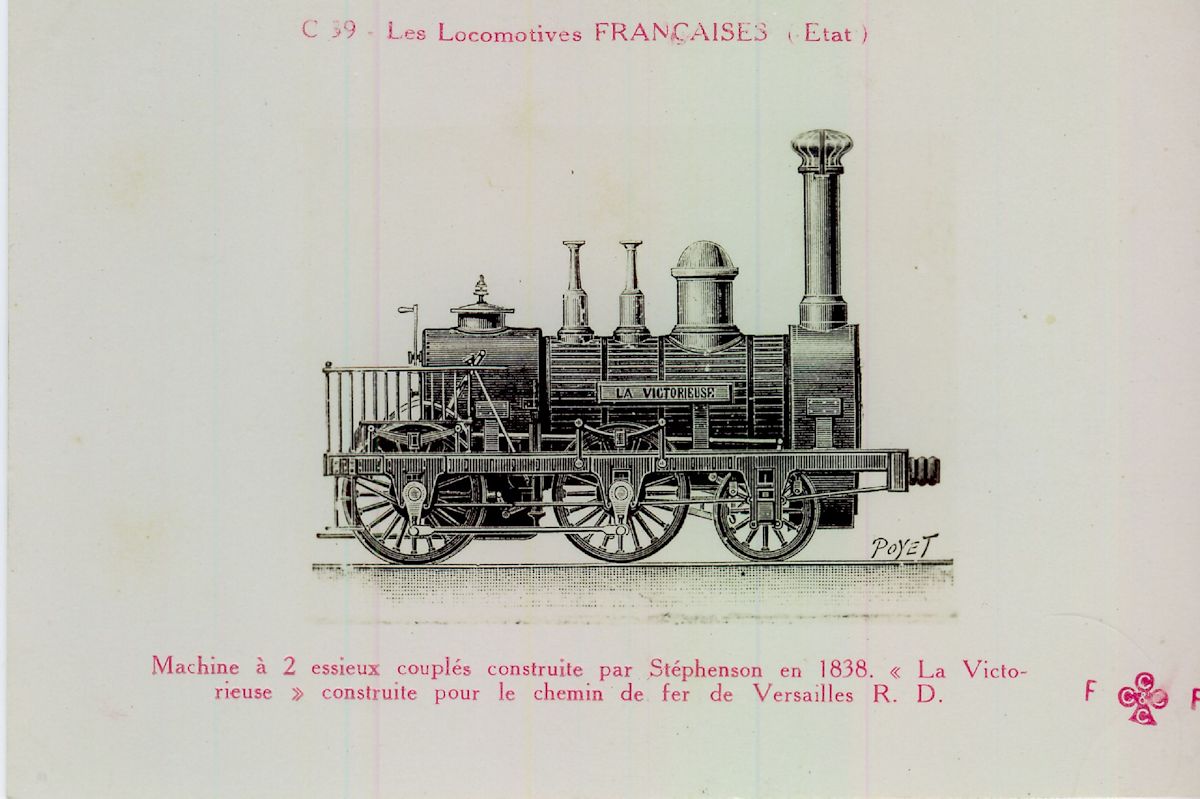

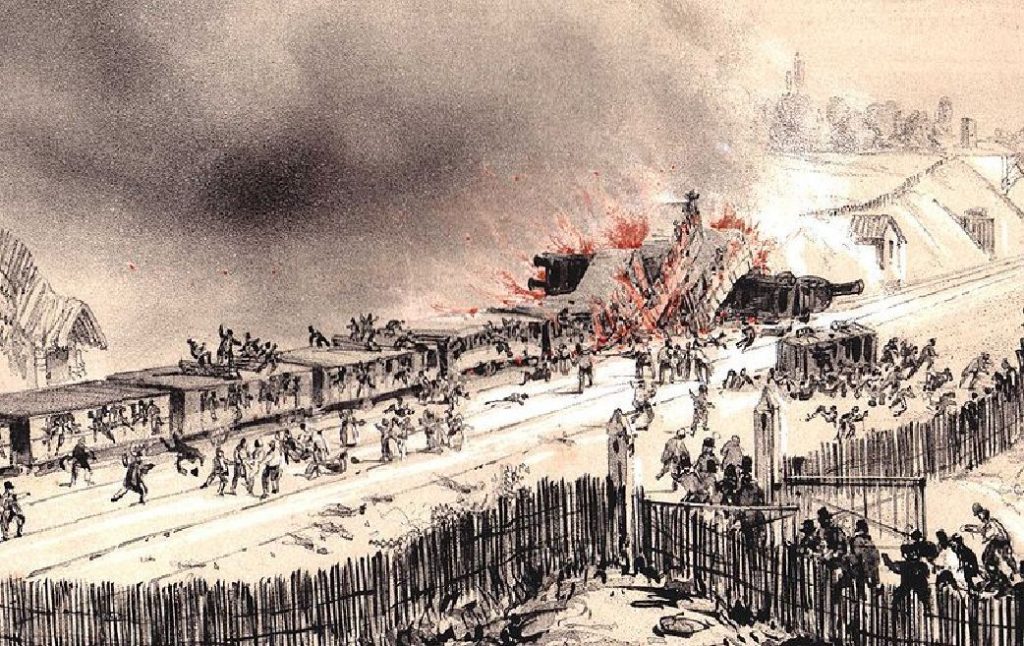

Alors que le chemin de fer se met en place en France, une grave catastrophe ferroviaire a lieu le 8 mai 1842 à Meudon. Ce fut la première et la plus grave du genre. A l’époque, après un procès, on dénombra 55 morts et 109 blessés. Cependant, depuis peu d’années, de nouvelles recherches ont permis d’affirmer qu’il y eut en réalité environ 200 morts et un très grand nombre de blessés. Ces articles montrent que, durant quelques mois, l’opinion publique réagit assez mal à cette catastrophe…

Les biographies signées de Camille Vergniol, de l’Amiral Jacques Guillon ou encore d’Yves Jacob évoquent en quelques lignes le triste dénouement de la vie de ce grand homme du 19ème siècle mais aussi souvent décrié. Je vous invite donc à lire ce qui a été écrit sur la première grande catastrophe ferroviaire survenue en France. Vous allez suivre durant six jours avec moult détails les suites de cette catastrophe.

Sommaire (cliquer pour accéder au paragraphe choisi) :

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 10 mai 1842

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 11 mai 1842

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 12 mai 1842

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 13 mai 1842

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 14 mai 1842

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 15 mai 1842

Le Moniteur Universel N° 136 et 137, Lundi 16 et Mardi 17 Mai 1842.

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 10 mai 1842

Nous avons assisté à la séance de la chambre. On y a discouru encore sur l’avantage qu’il y aurait, dit-on, à confier à l’industrie privée l’exécution des grands travaux votés ces jours derniers. Nous avouerons , quant à nous, qu’en entendant parler chemins de fer, il nous a été presque impossible de songer à autre chose qu’à l’horrible événement qui s’est passé hier au soir, et puisqu’il paraît nécessaire d’avoir des chemins de fer, il nous semble que ce qu’il y a de plus pressant en présence d’une pareille catastrophe, ce n’est pas de déterminer si les communes paieront quelques centimes de plus ; mais s’il n’y a pas moyen de prévenir le retour des affreux malheurs dont Paris entier est aujourd’hui consterné.

Ces malheurs, sur lesquels nous donnons plus loin tous les détails que nous avons pu recueillir, sont plus grands encore qu’on n’avait pu alors l’imaginer.

Qu’on se figure au fond d’une tranchée, entre deux murs presque perpendiculaires, cinq voitures chargées chacune de quarante personnes, s’amoncelant au-dessus du foyer ardent que présentait une locomotive brisée, et formant toutes ensembles un immense bûcher. Qu’on se figure tout ce qu’il a dû y avoir d’angoisses pendant un quart d’heure dans ces cinq prisons brûlant où des familles entières ont péri torturées. Les populations qui ont été témoins de cette scène d’enfer, ou qui seulement en ont vu les vestiges effrayants, voulaient aujourd’hui qu’on brisât les railsways, et qu’il ne fût plus question de chemins à vapeur. Du milieu de la foule empressée autour du débarcadère de la chaussée du Maine, à la Morgue, au cimetière Montparnasse, il s’élevait même des cris contre les entrepreneurs du chemin de Versailles.

Quoique nous soyons loin de le partager, nous comprenons ce mouvement de fureur douloureuse, mais si ce serait folie de s’y laisser entraîner, il est nécessaire de satisfaire à ce qu’elle a de juste en profitant d’une déplorable expérience pour qu’un pareil désastre ne se renouvelle pas. On sait que la cause de l’incendie dans lequel plus de 80 personnes viennent de perdre la vie doit être attribuée à ce qu’un essieu de la première locomotive s’étant brisé, cette locomotive, qui n’avait que quatre roues, est tombée et a formé tout à coup obstacle au milieu de la voie. La seconde locomotive, continuant d’entraîner le convoi, a broyé la première et découvert le foyer sur lequel les cinq premières voitures sont venues s’installer et s’offrir aux flammes. Les malheureux voyageurs, ceux du moins qui n’avaient pas été foudroyés par le choc, auraient pu encore s’échapper si des portes avaient pu s’ouvrir, mais les portes étaient fermées à clé et il leur a fallu mourir dans la fournaise.

Voilà les faits tels qu’ils sont établis par tous les récits :

-1° Il en résulte ceci : Si la locomotive qui s’est brisée avait eu trois paires de roues au lieu de deux, la rupture d’un essieu n’aurait point fait tomber la machine et l’on aurait eu le temps d’arrêter le convoi sans qu’il y eût d’autres accidents que ceux occasionnés peut-être par quelques secousses.

-2° S’il n’y avait pas eu une seconde locomotive pour tracter les wagons sur le foyer de mort, la première étant tombée, il en serait résulté un choc terrible sans doute, mais qui n’aurait eu rien de comparable dans ses conséquences à l’affreux malheur que nous avons à déplorer.

-3° Si l’on avait eu soin de placer, comme cela commence à se pratiquer en Angleterre, des wagons intermédiaires destinés à amortir l’effet des temps d’arrêt subits et imprévus, il n’y aurait eu ni choc ni incendie.

-4° Enfin, si les portes n’avaient pas été fermées à clé, si les voyageurs avaient pu les ouvrir comme ils le peuvent sur le chemin de la rive droite, beaucoup d’entre eux au moins se seraient échappés.

La conséquence de ces observations qui se présentent naturellement à l’esprit, c’est que l’on doit absolument proscrire, à l’avenir, l’usage des locomotives à quatre roues ; c’est qu’il faut interdire à toute entreprise de chemins de fer la faculté de faire remorquer un convoi par plus d’une locomotive ; c’est que la locomotive doit être toujours séparée du convoi par un appareil quelconque destiné à amortir les chocs et à éloigner les causes d’incendie. C’est que les voyageurs ne doivent jamais être enfermés sous clé dans des boîtes roulantes. Le danger que peut offrir pour des imprudents la facilité de sortir du wagon en marche, ne peut se comparer à celui que l’on fait courir à quarante personnes emprisonnées ensemble et exposées, soit à rouler dans des précipices, soit à être brûlées vives dans une cage. En outre, des précautions doivent être prises pour que les matières enflammées vomies par la fournaise ne soient plus, comme aujourd’hui, semées sur le chemin, d’où elles peuvent à chaque instant incendier les voitures.

Enfin, et ceci est de tous les soins le plus important à prendre, il faut que des agents spéciaux et responsables soient attachés à chaque entreprise, avec la mission de surveiller le personnel et le matériel et, surtout, de prendre livraison des machines locomotives fournies par les mécaniciens français ou étrangers ; et, si nous ne nous trompons, c’est à ces dernières que doit être apportée l’attention la plus scrupuleuse, car nous savons qu’à tort ou à raison des marchands anglais se sont vantés d’avoir fait prendre à nos entrepreneurs leurs mécaniques de rebut.

Avec cet ensemble de soins, on n’éviterait pas, sans doute, que des accidents n’eussent lieu quelquefois. Les voitures ordinaires et les vaisseaux n’en sont malheureusement pas exempts, et ce n’est pas une raison pour que l’on renonce à l’usage de la mer et des routes ; mais le nombre en serait infiniment réduit, et c’est tout ce qu’il est possible d’espérer. Que faut-il donc pour y parvenir ?

Que l’état, dont le devoir est de protéger l’existence des citoyens, prenne, comme c’est son devoir, la haute et active surveillance des chemins à vapeur. Or, pour que cette surveillance soit efficace, il n’y a qu’un moyen, c’est que la société soit propriétaire des routes. Si elle cède cette propriété à des compagnies financières, qui regarderont toujours les voies de fer comme une entreprise dont elles doivent tirer le plus de bénéfice possible, tout contrôle et toute surveillance seront impossibles. Les compagnies s’entendront avec les hommes du pouvoir, qu’elles sauront même intéresser à leurs spéculations, pour donner au public des locomotives de rebut, des ponts mal construits, des voies dans lesquelles on risquera d’être enterré tout vivant ; elles économiseront sur l’achat et la réparation des machines, sur les travaux de terrassement, sur le salaire des ouvriers, sans prévoir que la vie des citoyens puisse venir former la balance de leurs bénéfices.

Nous n’accusons pas ici la compagnie de la rive gauche ; nous ne lui reprochons pas les millions qui lui ont été jetés pour construire un chemin inutile : en nous les faisant dépenser sans profit pour le pays et avec une profonde inintelligence des intérêts-généraux, elle n’a fait qu’obéir fatalement à la loi des entreprises financières. Mais la catastrophe d’hier n’en est pas moins un effroyable autodafé élevé à l’industrie privée. Il serait donc bien temps que nos députés cessassent de présenter cette industrie privée comme le moyen le plus sûr et à la fois le plus prompt d’arriver à l’établissement des grandes voies de circulation. Ce qui s’est passé hier, au moment où l’on essaie d’exalter si fort les dieux de la finance, ne semble-t-il pas destiné à les ramener à des idées plus saines par le seul sentiment d’humanité ?

Il n’y a eu aujourd’hui dans Paris ni politique, ni affaires. Un seul événement était l’objet de toutes les conversations. A la chambre, au palais, à la bourse, dans tous les lieux publics, on ne s’entretenait que de l’affreuse catastrophe qui est arrivée hier au chemin de fer de la rive gauche. Aux sentiments de tristesse et d’effroi qui dominaient tous les cœurs, se joignaient aussi des plaintes amères contre l’administration de ce service, dont ont exagérait certainement les torts et la négligence. Il est trop tôt ou trop tard pour accuser aujourd’hui. Nous attendrons que les faits soient éclaircis pour examiner de nouveau quelle part il faut faire à la responsabilité de chacun. Mais, au milieu des impressions douloureuses qui nous arrivent de toutes parts, il nous est doux du moins de rendre hommage au zèle, au dévouement, dont la population de Meudon, de Bellevue, et de tous les villages environnants, ont fait preuve. Tous les secours possibles ont été prodigués aux blessés : les maisons se sont ouvertes partout avec empressement ; un très grand nombre de médecins sont venus offrir leurs services, le préfet de police en a amené avec lui une vingtaine qui ont passé toute la nuit à panser des blessés. La troupe a aussi fait son devoir et, quand la triste nouvelle a été connue, l’autorité supérieure n’a pas manqué du sien.

C’est la seule consolation que nous puissions offrir comme une compensation bien faible et bien impuissante. Ce malheur qui a répandu dans Paris une consternation universelle, les obligations qui sont imposées au gouvernement par la mort de tant de victimes ne se bornent pas à des soins d’ambulance. Le public attend de la justice une enquête impartiale et sévère qu’aucune considération ne doit faire fléchir. La société serait livrée à une perpétuelle inquiétude si tant de personnes pouvaient ainsi disparaître sans qu’elle connût la cause exacte de ce malheur, sans que la négligence fût punie comme elle doit l’être. Nous nous contentons de cette simple réflexion mais nous aurons le devoir de la rappeler si on l’oubliait.

Nous allons donner maintenant tous les détails que nous avons recueillis dans nos bureaux, et nous y joindrons ceux que publient les journaux du soir : Il nous arrive de nouveaux détails sur l’épouvantable malheur qui a jeté la consternation dans tout Paris. Un de nos amis, qui revient de Sèvres, nous les transmet à l’instant. Hier au soir, à onze heures, M. l’adjoint de Sèvres avait déjà constaté soixante-deux décès. Au château de Meudon, on a transporté 16 blessés, dont deux sont morts ce matin. Il y a des blessés et des morts dans d’autres maisons aux environs. Un grand nombre de voitures ramènent des blessés à Paris et nous en avons vu nous-mêmes revenir dans la capitale, sur le bateau à vapeur le Coureur. Ils étaient déposés sur des matelas que recouvrait une toile disposée en forme de tente. Parmi les morts, on cite un élève de l’École polytechnique. On cite aussi comme ayant été blessé, mais légèrement, M. Gaujal, député de l’Aveyron. Sa femme qui l’accompagnait, a eu l’épaule démise.

L’élève de l’École polytechnique qui est mort avait pu sauter en bas du wagon où il était enfermé; il a couru environ cinquante pas et on pouvait le croire sauvé mais, après cette course, il s’est arrêté subitement et tombé mort. On pense qu’il avait été asphyxié. Un autre élève de la même école a eu la figure brûlée. Son frère, de l’École normale, a eu la cuisse fracturée. Tous deux sont de Paris.

M. Gauja, préfet de la Vendée, et sa femme, ont été grièvement brûlés. On parle aussi de trois Américains, demeurant à l’hôtel des Princes, qui auraient été tués, ainsi qu’une famille tout entière de la rue Mauconseil.

Pendant la matinée, on remuait, sur le lieu de l’événement; des débris humains carbonisés et informes, des pièces d’argent et des montres.

L’incendie a commencé un peu avant six heures et ne s’est éteint qu’à onze heures. Un des rails a été cassé dans une longueur de 4 ou 5 mètres.

On cite des épisodes affreux. Un malheureux conducteur de locomotive, nommé Georges, s’est élancé pour ouvrir aux incendiés, mais il a été lui-même asphyxié par le feu.

A Sèvres, à Meudon, à Bellevue, on ne rencontre que des malheureux inquiets, hagards, courant de tous côtés, cherchant dans tous les lieux convertis en dépôt, demandant à voir des débris humains, des cadavres, ou seulement des morceaux de robe, des gants, ou quel qu’autre fragment qui éclaire leurs investigations.

On dit que cinq wagons ont été brûlés. Chaque wagon contenait quarante personnes.

A Paris, il y a d’aussi horribles spectacles. Au milieu du cimetière de Montparnasse, près d’un moulin au pied duquel on enterrait autrefois les suppliciés, on a déposé 32 cadavres, dont un d’enfant ; pour ces 32 cadavres, il ne reste qu’une jambe. Tous ces corps sont défigurés, calcinés. La vue d’une femme grande et jeune cause une vive impression. Il ne reste qu’une cuisse bien entière, un bout de ruban et un gant. Les premières phalanges de ses deux mains sont jointes, la tête, défigurée, est renversée. Dans sa pose, il y a l’expression d’une douleur résignée que la plume ne peut décrire. La foule assiège ces cadavres; une force armée nombreuse maintient l’ordre dans ses rangs pressés.

Vers deux heures, M. le procureur du roi s’est rendu dans ce cimetière et a constaté que la reconnaissance des cadavres était impossible.

On estime à 200 1e nombre total des blessés et des tués. C’est le chiffre qu’on citait dans le groupe qui suivait le procureur du roi au cimetière de Montparnasse.

A la Morgue, il y avait à une heure 5 cadavres d’hommes qui avaient été fort mutilés, mais que le feu n’avait pas atteints. La foule était immense autour de ce funèbre établissement; la garde municipale à cheval l’obligeait à se ranger en une ligne de curieux qui se prolongeait jusque sur le pont Saint-Michel.

Aux détails qu’on vient de lire nous ajouterons ce qui suit. On disait cet après-midi à la chambre que M. Gaujal, le député qui a eu la figure brûlée, accident qui heureusement ne présente aucun danger, n’était pas le seul membre de la chambre qui fit partie du convoi : MM. Vergnes et Monseignat étaient également dans les wagons ; ils n’ont éprouvé que des contusions insignifiantes. M. Chambolle a échappé miraculeusement à l’affreuse catastrophe. Il attendait, avec ses trois enfants, l’arrivée du convoi lorsqu’il fut aperçu par un de ses amis, qui retournait à Paris en voiture particulière. Invité à y monter, il se fit longtemps prier, mais, enfin, il céda et accepta les places qui lui étaient offertes.

Parmi les cadavres calcinés au milieu des décombres, on en a reconnu deux à l’anneau d’or qui se trouvait encore à leur main : c’étaient deux jeunes mariées de la veille.

Quatre des huit conducteurs qui dirigeaient le convoi sont au nombre des victimes. Georges, dont la mort est annoncée plus haut, était un des plus habiles mécaniciens de la capitale ; mais il passait pour un homme fort imprudent. Georges était Anglais : c’est lui qui a formé tous les mécaniciens employés en ce moment en France au service des chemins de fer.

Le convoi traînait 710 personnes : ç’a été un épouvantable cri de lamentation, quand la secousse s’est fait sentir et quand l’incendie s’est déclaré.

Voici comment le Messager raconte l’accident :

Voici les détails qu’il nous a été possible de recueillir sur le déplorable événement d’hier :

Le convoi du chemin de fer de Versailles (rive gauche), parti à cinq heures et demie de Versailles pour Paris, se composait de 18 wagons, dont 2 wagons découverts, 5 diligences et 13 wagons de deuxième classe. Il était remorqué par deux locomotives à la suite l’une de l’autre. A la tranchée de Bellevue, l’essieu de la première locomotive se rompit, et, les roues se détachant, la locomotive sortit de la voie. Placée en travers par ce mouvement, elle fut mise sur le flanc par le choc de la seconde locomotive. Celle-ci, activée par sa propre impulsion et celle du convoi, s’éleva au-dessus de la première locomotive ; il en fut de même des deux, wagons découverts, de deux wagons de deuxième classe et d’une diligence, dont les parties antérieures se superposèrent au train de derrière des voitures qui précédaient.

Le choc fut terrible ; les wagons se brisèrent, et un assez grand nombre de personnes furent tuées ou blessées.

Ce malheur s’aggrava encore par une circonstance plus affreuse. Le feu de la première locomotive, s’échappant du foyer, se répandit sur la voie; celui de la seconde vint s’y réunir, et le coke porté par les tenders lui donna un nouvel aliment. Les cinq premières voitures, arrivant sur ce brasier ardent, prirent feu, et furent presque entièrement consumées avec une effroyable rapidité.

Les wagons qui suivaient s’étaient arrêtés, et les voyageurs avaient pu en descendre.

Les conséquences de cet affreux malheur ont été des plus déplorables ; quarante-trois personnes ont péri ; cinquante environ ont été plus ou moins grièvement blessées.

Le Moniteur parisien donne à son tour les détails suivants :

Des habitations éloignées de dix minutes du chemin de fer, on entendait les cris des victimes. Ce bruit sinistre ne dura pas longtemps, car à peine accourait-on des maisons voisines que l’asphyxie avait produit son terrible effet. Les malheureux voyageurs des premiers wagons ne formaient plus que des débris calcinés qu’on retirait avec des crocs en fer du milieu de l’incendie dont le reflet rouge se détachait au-dessus des arbres. La chaleur était tellement intense que les crochets semblaient se fondre dans les flammes avec les cadavres qu’on cherchait à leur disputer.

Au moment où le feu se déclarait avec le plus de violence, un voyageur a pu s’élancer hors du wagon. A peine avait-il mis pied à terre, qu’il était impossible de secourir personne. Le malheureux, échappé au désastre, a dû assister à la mort de sa femme et de ses deux filles dont il entendait les cris. La douleur de ce père a été pour les spectateurs un des plus terribles épisodes de cet événement.

Parmi les incidents de ce désastre, on cite le suivant : Le fournisseur de gants de l’Opéra, honnête industriel, s’était rendu à Versailles avec sa femme et sa fille. Séparé de sa famille par la foule, le mari prend seul le chemin de Paris par la rive droite; au même moment, sa femme et sa fille, désespérant de le rejoindre, prenaient place dans le convoi de la rive gauche. Toutes les deux sont au nombre des victimes.

Pour donner une idée de la force de l’incendie, que l’eau elle-même activait, il nous suffira de dire que, parmi les premiers débris qu’on a pu recueillir, rien n’avait conservé d’apparence humaine qu’un pied chaussé de brodequin de femme.

On assure que le second wagon, en heurtant le premier, en a crevé l’arrière et y est entré en partie, brisant les membres des malheureux voyageurs qui s’y trouvaient et les mettant dans l’impossibilité de fuir le feu, qui se déclara presque aussitôt. Un des médecins qui sont allés à Meudon nous rapporte le fait suivant :

Un négociant d’une ville des départements revenait de Versailles avec sa femme et sa jeune fille. Quand l’accident se déclara, il parvint à briser la vitre de la portière, à sortir, et à tirer de là sa femme et sa fille. Non content de les avoir sauvées toutes deux et, malgré de nombreuses blessures, il est revenu se jeter au milieu du foyer pour en tirer les malheureux voyageurs que la flamme dévorait. Il est ainsi parvenu à en sauver dix. Moins heureux lui-même, il n’est pas hors de danger.

Une panique générale s’était emparée des voyageurs ; les personnes placées sur les banquettes se précipitaient de cette hauteur dans le chemin ; celles qui occupaient l’intérieur essayaient en même temps de sortir par les portières, qu’elles ne pouvaient ouvrir.

On a pu juger alors de l’étendue du désastre. Le feu s’était communiqué à l’amas de voitures et de chaudières brisées, au milieu duquel se débattaient les malheureuses victimes de cet accident ! Les unes couvertes de sang, les autres inondées d’eau brûlante, couraient çà et là autour des blessés, tandis que d’autres périssaient consumées dans les flammes, sans qu’on pût leur porter secours.

Nous avons vu une personne qui se trouvait dans le premier compartiment qui suivait immédiatement les locomotives; elle n’avait reçu aucune blessure; mais elle avait éprouvé une émotion si affreuse, en présence de cet horrible désastre, qu’elle ne se souvenait plus de rien.

Voici maintenant ce qu’on lit dans la Gazette :

Le nombre des victimes dont les cadavres ont été recueillis sur le lieu de l’événement ne s’élève pas, assure-t-on, à moins de 80. Cette évaluation résulterait des rapports adressés par l’autorité municipale des communes de Meudon et de Bellevue, et nous avons lieu de croire ce chiffre exact.

Pour nous, nous avons constaté une perte de 43 individus des deux sexes, savoir : 31 cadavres transportés ce matin au cimetière du Montparnasse, et que le feu a tellement consumés qu’ils présentent à peine une forme humaine.

A la Morgue, huit cadavres ont été déposés, plusieurs d’entre eux ont pu être reconnus par leurs familles éplorées. Parmi ces malheureuses victimes, on remarquait une jeune femme couverte encore de bijoux dont le feu avait consumé les membres, sans cependant atteindre le visage.

A l’hospice Necker, neuf individus blessés grièvement ont reçu, hier soir, les soins des docteurs Bérard jeune et Nélaton. Voici les noms des victimes transportées dans cet établissement : M. Ch. Prévost, employé à l’administration des hospices, M. J. François Badour, avocat, M. Bouillaud, étudiant en droit, M. Brioche, marchand de draps, rue du Bouloy. Tous ces malheureux sont dans l’état le plus grave, on espère cependant les sauver. Les noms des autres blessés ne sont pas connus.

Une femme, transportée également dans cet hospice, a succombé cet après-midi à ses souffrances. C’est la dame Wurmser, marchande de nouveautés, âgée de 26 ans, habitant ordinairement Rouen.

A Meudon, nous avons su que trois blessés recueillis par les habitants de cette commune étaient morts dans la matinée. Nous craignons que ce ne soient pas les seuls, et un grand nombre d’autres blessés, transportés, au château de cette résidence et dans plusieurs maisons de Bellevue donnent peu d’espoir de les sauver.

Sur les huit employés de l’administration qui étaient partis de Versailles avec le convoi, cinq ont péri. Ce sont les nommés Georges, anglais, mécanicien en chef, qui laisse six enfants; Bontemps, mécanicien père de famille, Dupin, âgé de 25 ans, mécanicien, Tixier, chauffeur, Mauvielle, conducteur des wagons.

M. Milhau, l’un des principaux inspecteurs de l’administration, a une épaule fracassée et une jambe cassée. Il a subi l’amputation aujourd’hui et son état est on ne peut plus grave.

Les deux employés présents qui ont échappé miraculeusement à ce désastre sont les nommés Chevillot et Carré, conducteurs des wagons.

L’Académie des sciences ne pouvait rester indifférente en présence d’un tel désastre. C’est à elle surtout à juger les cause de l’événement, c’est à elle qu’il appartenait d’indiquer si cet accident pouvait être évité, c’est à elle qu’il convenait de dire par quelles précautions on peut prévenir le retour d’un aussi grand malheur.

Nous ajoutons donc à ce qui précède, le compte-rendu de la séance de ce jour :

M. Cordier a lu à l’Académie des Sciences, au milieu d’un profond silence, le rapport que lui avaient adressé le matin MM. Combes et Senarmont, ingénieurs des mines, attachés au service des machines à vapeur du département de la Seine. Ces messieurs se sont transportés sur le lieu du terrible accident arrivé au chemin de fer de la rive gauche. Ils accompagnaient le juge d’instruction chargé de l’enquête judicaire. Voici le texte de ce rapport :

Le convoi qui revenait hier de Versailles à Paris, entre 5 heures demie et 6 heures du soir, était traîné par deux locomotives, l’une de petite dimension, à quatre roues, placée en tête du convoi avec son tender ; l’autre, de grande dimension, à six roues, construite par Sharpet et Roberts, suivait immédiatement avec son tender et le reste du convoi.

A 47 mètres environ avant d’arriver à la route départementale n°40 autrement dit le Pavé du garde, l’essieu antérieur de la petite locomotive s’est rompue à ses deux bouts, près des renflements qui sont encastrés dans les boites des roues. Cet essieu est tombé sur le chemin entre deux lignes de rails. La locomotive, ainsi privée de son essieu antérieur a continué d’avancer. On ne voit pas que l’avant-train ait labouré le sol avant le point où le chemin de fer est traversé à niveau par la route départementale. Ici il y a eu un choc contre la pièce placée parallèlement au rail, et formant avec celui-ci une rainure dans laquelle circule le rebord saillant de la roue extérieure des locomotives.

La petite locomotive antérieure a encore avancé de 25 mètres environ au-delà de ce point, et est allée s’arrêter contre le talus de la tranchée. Cette locomotive était ce matin couchée dans le fossé du chemin, l’essieu conducteur coudé de la locomotive qui était placée à l’arrière était rompu en un point, et la rupture paraissait avoir été produite par un effet de torsion. Le tender était renversé et brisé. La grande locomotive était renversée en travers du chemin, couchée sur le flanc, la grille tournée du côté de la petite locomotive. Les essieux de cette seconde locomotive ont été détachés et tordus. Le tender brisé était à côté de la machine. Aucune des deux chaudières n’a été rompue. La boîte à fumée de la grande machine et le couvercle de l’un des cylindres ont été seulement défoncés par le choc contre la machine antérieure. Il parait que les cinq premières voitures, contenant des voyageurs, ont sauté par-dessus les locomotives en les choquant violemment et que les charbons enflammés de la grande locomotive ont jailli sur la chaudière de la petite et sur les voitures. Le feu a pris avec une rapidité prodigieuse, en dévorant d’abord les caisses en bois des locomotives, qui lui ont fourni un aliment très actif.

La flamme a envahi les voitures fermées contenant les voyageurs et dont l’une a été consumée, à ce qu’il paraît, dans l’espace de 10 minutes.

Tous les voyageurs qui étaient dans cette voiture ont péri et les corps étaient consumés au point qu’ils étaient tout-à-fait méconnaissables et que le préfet de police a donné l’ordre de les enterrer au Montparnasse sans les exposer à la Morgue.

Les faits énoncés dans le rapport qu’on vient de lire sont très précis, très significatifs et, s’il est permis de trouver quelque consolation dans les circonstances de ce douloureux événement, ils permettent de reconnaître que l’accident est dû au fatal concours de circonstances qui sont autant de fautes grossières faciles à prévoir et plus faciles encore à éviter, de sorte que l’avenir des chemins de fer ne se trouve nullement compromis par cette triste affaire. La première cause de l’accident est l’emploi d’une locomotive à quatre roues. Il est de principe que toute voiture destinée au service des chemins de fer doit reposer sur 6 roues au moins afin que, si l’un des essieux vient à se rompre, la voiture repose encore sur un nombre de supports suffisant et puisse continuer son chemin.

La seconde faute à laquelle on n’avait pas fait jusqu’ici assez attention consiste dans l’emploi simultané de deux locomotives pour un seul convoi. Il est évident en effet que si, par une circonstance quelconque, la locomotive qui marche la première est arrêtée ou jetée hors de la voie, la seconde vient, avec la force d’impulsion qui lui est propre, renverser celle qui la précède, et que cette complication expose le convoi à des dangers beaucoup plus grands.

Une troisième circonstance, sur laquelle plusieurs membres de l’Académie ont appelé fortement l’attention, est cette précaution qui consiste à fermer à clé les portières des wagons, de sorte que, dans un cas tel que celui qui vient de se présenter, on interdit la fuite aux voyageurs et on les condamne à subir passivement les dangers qui résultent d’un premier accident. Il faut encore citer comme une cause déterminante de la catastrophe qui vient solliciter d’une si terrible manière l’attention des ingénieurs, l’oubli d’une précaution essentielle qui consiste à isoler le convoi du remorqueur en interposant un système propre à amortir la secousse que doit faire éprouver au convoi une brusque interruption dans la marche de la locomotive et à rendre en même temps impossible les effets vraiment épouvantables de l’incendie que nous avons aujourd’hui à déplorer. Sur les chemins de fer des pays voisins, on a du moins le soin de laisser vides les deux ou trois premiers wagons de la file, précaution assez grossière, du reste, et qu’il serait bien facile de perfectionner en imaginant un système élastique composé, par exemple, de cloisons successives réunies par des ressorts.

Il est vraiment digne de remarque que si ces négligences n’avaient pas été accumulées comme à plaisir et que si une seule des précautions que le plus simple examen permettait de concevoir, avaient été remplies, l’accident qui vient de jeter la terreur dans le public, n’aurait pas eu lieu. Supposez que la première machine eût été garnie de six roues, elle eut perdu un de ses essieux sans perdre pour cela l’équilibre, et tout se passait sans accident. Qu’une seconde locomotive ne fût pas attelée à la première, et celle-ci réduite à un essieu seulement eût labouré le sol, et la vitesse du convoi, successivement ralentie, eût fini par s’éteindre avec une secousse médiocre, au moment où la partie antérieure du remorqueur aurait buté contre le dernier obstacle.

Admettons encore que ces deux premières causes du sinistre eussent été réunies, et un grand nombre de malheurs eussent été évités, si les voyageurs avaient pu ouvrir les portières et se dérober aux suites de l’incendie. Enfin, l’interposition du système élastique dont nous parlions tout à l’heure aurait sans doute sauvé le convoi, quand même aucune autre précaution n’eût été remplie.

Voilà ce qui résulte clairement de l’enquête à laquelle se sont livrés nos ingénieurs.

Nous remarquons une lacune dans les résultats de cette enquête. Quelle a été la cause de la rupture de l’essieu ? C’est une question que MM. Combes et Senarmont ne paraissent pas s’être posée et sur la solution de laquelle il est possible d’établir quelques conjectures. Dans nos chemins de fer de Versailles, la liaison des rails est obtenue au moyen d’un coin de bois enfoncé contre les extrémités biseautées des deux rails. Il suffit d’une élévation notable de température dans les rails, comme cela arrive par le fait seul du passage de nombreux convois ; il suffit même d’une variation hygrométrique pour que le coin plus fortement pressé s’élève au-dessus du rail et oppose un obstacle à la marche des convois. Le coin peut même échapper entièrement et laisser en liberté les extrémités des rails qui se trouvent ainsi disjoints. Cette circonstance ne s’est-elle pas présentée et faut-il attribuer au choc qui en serait résulté la rupture de l’essieu ? Il serait encore temps de vérifier cette hypothèse qui nous est suggérée par un homme de l’art, en examinant des rails voisins du lieu de l’accident.

Au moment de terminer cet article, nous recevons communication d’une note qui résume, dans un triste inventaire, le nombre des individus qui ont été tués ou qui ont reçu des blessures plus ou moins graves. Le convoi se composait d’environ 700 voyageurs. Tous les wagons étaient pleins et dans les premiers il n’y avait pas une place vide. Chaque wagon renfermait 40 voyageurs à l’intérieur et 40 en dehors. Or les sept premiers wagons ont été fortement endommagés.

On peut donc évaluer à 350 le nombre des voyageurs qui ont été plus ou moins atteints. Il y en aurait beaucoup plus si l’on voulait tenir compte des simples contusions. On connait ce soir 87 décès, en comprenant ceux des hôpitaux et les blessés qui donnent très peu d’espoir font craindre que ce nombre ne s’élève au-delà de 96. C’est le plus horrible accident qui ait jamais eu lieu sur les chemins de fer.

Au milieu de la séance de l’Académie des sciences, M. Arago a pris la parole pour annoncer à ses collègues que la disparition du contre-amiral Dumont d’Urville qui se trouvait dimanche à Versailles avec sa famille, inspirait de vives inquiétudes aux amis du savant navigateur. Sur la proposition de son secrétaire perpétuel, l’Académie a chargé deux membres de la mission de rechercher M. d’Urville et de lui porter les vœux de la compagnie si l’on était encore assez heureux pour le retrouver sain et sauf.

Les derniers renseignements que nous avons pris ce soir sont faits pour augmenter l’inquiétude que l’on avait conçue sur le sort de M. d’Urville.

Paris tout entier est ému jusqu’au cœur; de toutes parts on court, on s’informe. Où sont nos parents, où sont nos amis? Quels sont les morts, quels sont les blessés ? Et combien de victimes ? Place ! Voici le journal officiel, la voix du gouvernement ; écoutez : M. le comte de Montalivet, intendant-général de la liste civile, s’est rendu lui-même sur le lieu du désastre ; le roi a ordonné que les portes d’un château où il ne met jamais les pieds fussent ouvertes à la cendre des morts et aux tortures des blessés. Gloire à M. le comte de Montalivet ! Gloire à l’humanité du roi ! O courtisans ! Race toujours servile et sans cœur ; attendez encore un jour. Et qui donc croyez-vous servir en brûlant votre encens auprès de tant de cadavres ?

Ce matin, le Journal des débats renchérît sur le Messager. Sur les trois colonnes qu’il consacre au récit de la catastrophe il y en a une pour le château de Meudon. Depuis le roi jusqu’à l’adjudant, en passant par l’intendant et l’aide-de-camp, c’est magnifique et admirable concert d’humanité, de dévoue d’intelligence et de zèle. Si les populations ont rivalisé de rage personnelle et d’humanité personnelle, le journal de la cour ne le sait pas. Mais M. le préfet de police, et M. Lassalle, et de Montalivet, et M. Amanton l’adjudant ! M. le ministre de l’intérieur s’est empressé aussi, dès qu’il a appris la fatale nouvelle, de se rendre sur-le-champ auprès du roi. Il nous semble qu’il aurait mieux fait sur-le-champ de se rendre ailleurs.

Les blessés ont été, dans cette fatale soirée d’avant-hier et dans la journée d’hier, l’objet des soins les plus empressés. Aucun secours ne leur a manqué et ils sont venus de partout : de l’autorité supérieure, nous l’avons dit tout d’abord, et des populations voisines, riches ou pauvres, les journaux ministériels le disent à peine. Il parait, cependant que tous ces soins n’avaient produit que fort peu d’effet, un profond découragement régnait dans le cœur des victimes lorsque M. de Montalivet est arrivé à Meudon. À peine arrivé, il a adressé quelques paroles aux moribonds et ses paroles n’ont pas peu contribué à soutenir le courage des blessés, en leur faisant sentir qu’une royale protection les couvre et ne les abandonnera pas.

Nous ne réussirions pas à rendre les sentiments qu’excitaient aujourd’hui dans toutes les âmes ces flatteries si déplacées.

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 11 mai 1842

On nous prie de rectifier une erreur qui s’est glissée dans notre dernier numéro parmi les faits que nous avions empruntés à la Gazette de France : M. de Maillot, inspecteur-général du chemin de fer (rive gauche), n’a point été amputé, son état est aussi satisfaisant que possible.

C’est par erreur qu’un journal annonce ce matin la mort du jeune Bertrand, ancien élève de l’École polytechnique. Il a reçu d’assez fortes contusions à la tête mais son état n’inspire aucune inquiétude.

Une affluence considérable a continué de se porter pendant toute la journée aux abords du cimetière du Montparnasse et de la Morgue. On ne laissait entrer au cimetière que les personnes munies de billets de la préfecture de la Seine.

Ce matin, à l’ouverture des portes de la Morgue, plus de trois à quatre mille personnes, hommes et femmes, encombraient la place du Marché-Neuf, le quai des Orfèvres et le pont Saint-Michel jusqu’à l’entrée de la place de ce nom.

Les gardes municipaux et les sergents-de-ville, chargés de mesures d’ordre à faire observer à ces deux endroits, avaient beaucoup de peine à maintenir l’impatience du public qui voulait parfois forcer la consigne, notamment au cimetière du Montparnasse.

Parmi les cadavres exposés à la Morgue il en a encore été reconnu un nouveau, ce matin, c’est un marchand liquoriste qui fait l’encoignure de la rue des Prouvaires.

La mort de M. le contre-amiral Dumont d’Urville, de sa femme et de son fils n’est malheureusement plus douteuse. Ces deux dernières victimes n’ont pu être reconnues. Quant à M. Dumont D’Urville, le peintre qui accompagnait l’expédition de l’Astrolabeautour du monde, avait moulé le crâne du célèbre navigateur et il en avait la forme présente à la mémoire. II a été appelé pour reconnaître le contre-amiral parmi les corps calcinés qu’on avait rapportés à Paris et il a reconnu sans hésiter la tête du marin. L’un des bras avait été tellement rétréci par le feu que la main n’était séparée de l’épaule que par deux décimètres au plus.

La mort de M. Dumont d’Urville a été d’ailleurs attestée aujourd’hui à plusieurs membres de la chambre des députés par M. le ministre de la marine.

Plusieurs journaux rapportent qu’un officier de la marine, parti de Versailles avec l’amiral Dumont d’Urville, aurait péri avec lui. Cette version n’est heureusement pas exacte et voici ce qui a pu donner lieu à cette erreur :

Dans le cinquième wagon, l’un de ceux qui ont été consumés, se trouvaient effectivement M. Guilbert, lieutenant de vaisseau et sa jeune femme. La voiture où ils étaient placés suivait celle qui contenait la famille Dumont d’Urville et elle est venue se heurter violemment contre cette masse confuse formée par les locomotives et les wagons incendiés ; mais la présence d’esprit et le courage de M. Guilbert ont été tels qu’en moins de quelques secondes il a pu arracher sa femme de l’intérieur de la voiture, malgré tant d’obstacles réunis, et s’éloigner avec elle de cette scène de désolation.

On nous assure que Mme d’Aure, femme du directeur du manège de la rue Duphot, vient de mourir. Elle a vu ses enfants et son mari au milieu des flammes ; mais ceux-ci ne sont pas morts. Il parait que c’est l’émotion qui a tué Mme d’Aure.

Aux Batignolles, quatre personnes n’ont pas reparu. On a tout lieu de craindre qu’elles n’aient été victimes de la catastrophe du chemin de fer. Des habitants de Bellevue racontent qu’au plus fort du désordre causé par l’incendie un vieux militaire, décoré, qui était dans une des diligences avec son fils, parvint à s’échapper du wagon enflammé.

II appelle son fils et, ne recevant pas de réponse, il s’élance désespéré vers le wagon où il croyait que ce jeune homme était resté. Cette fois, le feu l’atteint et l’asphyxie. Au moment où il tombe, c’est son fils qui l’appelle à son tour. Son fils était sain et sauf, le père, victime d’une erreur funeste, ne l’avait pas vu sortir du wagon après lui.

Une mère a reconnu aujourd’hui, parmi les débris qu’on passait au crible et qu’on mettait en ordre, le fragment d’une botte, sur lequel était marqué le nom de son fils.

Un jeune homme de vingt-huit ans, arrivé de Bordeaux le dimanche au matin pour se marier, s’est trouvé dans le second wagon au moment de la catastrophe. Il a eu une jambe fracturée et il a fallu, le soir-même, lui faire subir l’amputation au milieu du tibia.

C’est par erreur qu’un journal annonce ce matin que M. Gauja, préfet de la Vendée, et sa femme ont été cruellement brûlés dans l’événement de dimanche.

Au nombre des victimes qui ont succombé dans la journée d’hier à leurs blessures, on cite un jeune homme, M. Youf, entrepreneur, qui avait eu les deux jambes coupées. Ce malheureux était dans un des wagons incendiés, avec son frère et sa belle-sœur qui ont pu s’élancer sains et saufs sur le chemin, mais qui ont retrouvé presque aussitôt leur parent horriblement mutilé. Ramené par eux à Paris, M. Youf n’a pas survécu à ses souffrances.

On assurait aujourd’hui à la chambre des députés que le nombre des morts constaté soit à Meudon, soit à Paris, à domicile et dans les divers hôpitaux, n’était pas moindre de 107. On aime à croire que ce chiffre est exagéré mais l’état si grave de la plupart des blessés doit faire craindre que, d’un jour à l’autre, cette évaluation ne devienne exacte.

Le bruit qui courait hier, que l’un des fils de M. le lieutenant-général Pajol se trouvait au nombre des victimes, a été heureusement démenti ce matin.

Le Moniteur contient ce qui suit :

On nous invite à publier la note suivante : « Le général commandant l’école royale polytechnique prévient les familles des élèves que, dans le cruel événement arrivé hier, 8 mai sur le chemin de fer de Versailles, il n’a à déplorer que la perte de l’élève Guilland, né à Bourgoin, département de l’Isère. Aucun autre élève n’a été blessé, même légèrement. »

Un jeune homme très élégamment vêtu parcourait, à dix heures, les rues de Sèvres, en demandant son père, sa mère, ses sœurs, que le feu avait dévorées : il était fou !

Un vieux militaire, retiré vivant de ce tombeau, avait un bras cassé, une profonde blessure au côté droit et le front en sang. On s’empressait autour de lui, on voulait le secourir. « Il ne s’agit pas de moi, s’écriait-il d’une voix tonnante ; vous voyez bien que je n’ai rien, que je ne souffre pas, sauvez mon fils, sauvez mon frère, sauvez mon fils qui est là ». Et son bras mutilé montrait encore les wagons enflammés.

Une jeune femme, également retirée vivante du milieu des flammes, demandait son mari.« Il est là, disait-elle, sauvez-le ; vous le reconnaîtrez à sa décoration ». Et elle indiquait son costume, la couleur de son habit. Son mari, brûlé, était à ses pieds et elle ne le voyait pas, et un spectateur étendit sur lui son mouchoir pour le dérober aux regards de cette malheureuse femme.

Deux chauffeurs asphyxiés par la fumée, calcinés par le feu, réduits à l’état de charbons, ont été vus pendant quelques instants, debout après leur mort, à leur poste, les mains convulsivement cramponnées aux instruments des locomotives.

Un cordonnier de la rue de Sèvres, enfermé dans un wagon, a vu périr autour de lui tous ses compagnons de voyage ; il n’avait pas encore été atteint par les flammes, mais il attendait une mort certaine, lorsque le toit de la voiture, en s’affaissant, l’a abrité momentanément et lui a permis de s’échapper et de sauter par-dessus une balustrade. Il s’est brûlé les deux mains.

Un Prussien, d’une force extraordinaire, est parvenu à briser une portière et à se sauver avec sa femme.

Seize blessés avaient été déposés hier dans le château de Meudon. Ce matin, à dix heures deux étaient morts. Sur les quatorze survivants, nous avons remarqué plusieurs noms de femme, un M. Gion, demeurant à Paris, rue Saint-André des-Arts, 61, un M. Collin, dont nous avons oublié l’adresse. Onze blessés ont été déposés hier soir à l’hospice Necker. Ce nombre se réduit à dix aujourd’hui par le décès d’une femme qu’on dit être l’épouse d’un marchand drapier de Rouen. Sa sœur, qui a été également déposée à l’hôpital Necker, est dans état qui laisse peu d’espoir.

Un banquier de Turin, qui était venu passer un mois à Paris, sa femme et sa belle-sœur, n’ont pas reparu hier dans leur domicile.

Mlle Félicie de Willevray a également disparu depuis hier soir. Elle était allée à Versailles et devait revenir par le convoi de six heures.

Une femme a échappé à la mort comme par miracle, mais elle a vu périr à côté d’elle sa mère et ses deux filles. Une autre a retiré des décombres enflammés un enfant, mais la malheureuse petite créature n’avait plus de tête.

Une jeune personne faisait les plus grands efforts pour sortir d’un wagon, un de ceux qui travaillaient au sauvetage dans ce torrent de feu, se jeta à travers les flammes et parvint à la saisir par le milieu du corps et elle allait être délivrée sans doute, lorsque les personnes enfermées avec elle, espérant échapper à sa suite, se cramponnèrent à ses des jambes, comme font les malheureux qui se noient. Cet incident rendit inutile le dévouement de celui qui eût été englouti lui-même, si un de ses amis ne l’eût tiré violemment. Elle retomba donc dans l’intérieur et fut consumée avec dix voyageurs, dont six appartenaient à la même famille.

Jusqu’à dix heures du soir, on a recueilli dans les vignes, dans les champs, des fragments de cadavres éparpillés ça et là, ou des corps morcelés et méconnaissables qui tombaient tour à tour en lambeaux ou en cendres quand on les retirait des wagons brûlés.

M. Lepontois, jeune avocat, l’un des secrétaires de la Conférence et, qui avait donné déjà dans ses débuts de brillantes espérances, se trouvait dans l’un des premiers wagons avec son frère, son cousin, M Lemarié, et sa jeune nièce, âgée de 14 ans. Au moment du choc, cette jeune personne fut lancée en dehors de la portière et sans qu’elle ait pu dire comment ce mouvement s’était opéré, si ce mouvement avait été le résultat de la commotion ou si elle avait été poussée par ses parents qui, voyant l’imminence du danger, avaient voulu la sauver. Relevée sans connaissance par un voyageur qui avait été lui-même précipité du haut de la banquette, elle fut transportée dans une maison des environs d’où elle donna des indications qui purent mettre sur la trace de sa famille : elle dit en même temps qu’elle se trouvait dans le même wagon avec son père, son oncle et son cousin. Tous trois avaient péri et il n’a pas même été possible de reconnaître leurs cadavres au milieu des débris recueillis et déposés au cimetière du Montparnasse.

Voici trois jours que la population tout entière de la capitale est absorbée par l’horrible drame dont les détails donnent des frémissements. Depuis la première heure de cette épouvantable catastrophe, la mort n’a pas cessé d’enlever quelque nouvelle victime. Chaque jour, quelque blessé succombe ; chaque jour, on apprend que le malheur était plus grand encore qu’on ne l’avait pensé ; et comme si tout devait être inouï dans cet accident, il arrivé, pour la première fois peut-être, que toutes les rumeurs et tous les récits sont au-dessous de la vérité.

Nous avions porté avant-hier le chiffre des décès à 87 et nous l’avions fait sur des indications précises. Le Moniteur parisien a prétendu que ce fait était inexact mais il annonçait, en même temps, que deux wagons avaient été consumés sans qu’il fût possible de porter secours aux voyageurs. Or, chaque wagon portait 50 personnes. La Patrie affirme aujourd’hui que le nombre des morts s’élevait à 117 et, d’après les informations que nous avons fait prendre aujourd’hui même à Meudon, à Sèvres, à Bellevue et dans les hôpitaux de Paris, d’après l’état des blessés qui ont été atteints, nous avons la douleur de dire que ce nombre est encore au-dessous de la réalité.

En présence d’un pareil désastre, tous les cœurs se sont émus, les chambres s’en sont occupées, l’Académie des sciences a exprimé son opinion, l’administration a promis de redoubler de surveillance, l’archevêque a ordonné des prières publiques. Il n’y a que la justice qui reste indifférente ! La justice, à laquelle est confiée la sécurité des personnes, ne commence pas une instruction pour savoir comment tant de personnes ont péri !

Si un échafaudage croule dans la rue et blesse un passant, elle se hâte de mettre en prison l’ouvrier qui n’a pas su assurer sa charpente ; si un cocher de fiacre cause une contusion en allant trop vite, elle le met sur le champ en prévention. Est-ce un chasseur qui tue un homme, sans le vouloir, il est cité devant les tribunaux pour homicide par imprudence. Ici la justice a sous les yeux plus de 200 morts ou blessés et, quand la société est alarmée, quand elle sollicite l’action des lois qui la protègent, la justice ferme les yeux et ne s’enquiert pas des causes premières d’un si grand malheur !

Cependant, les faits les plus graves viennent provoquer son attention et ces faits sont appuyés sur des témoignages. Aujourd’hui, MM. Escudier écrivent dans le Commerce une lettre où ils affirment que la locomotive montée par M. Georges aurait dû être au rebut depuis un an. Voici leurs propres paroles, qui méritent d’être méditées :

« La machine qui a éclaté était seulement à quatre roues. Depuis une année, elle devait être réformée ; le mécanicien qui la conduisait, M. George, avait plus d’une fois manifesté de la répugnance pour le Mathieu-Murray et, à son dernier départ de Versailles, il témoignait encore le désir de ne pas l’employer à ce service extraordinaire. »

Nous n’affirmons pas que ce fait soit exact mais, ce qu’il y a de certain, c’est qu’il est confirmé par la notoriété publique et il suffirait seul à faire peser sur la tête des administrateurs la plus terrible responsabilité. Un autre fait non moins important et qui est raconté par plusieurs témoins de Bellevue, c’est l’effrayante rapidité imprimée au convoi. Or, si, comme on l’assure, cette rapidité a été la même pour tous les voyages, les agents ont obéi à des ordres supérieurs et ceux qui ont donné ces ordres en doivent répondre. Sur ce second fait, il y a encore dans le Commerce une lettre signée de M. Pécarrère, avocat, qui ne peut laisser aucun doute. Si les juges veulent des témoins, ils en trouveront et une investigation sérieuse amènera certainement à la vérité. On nous a fait part, en outre, d’une circonstance qui compromettrait plus gravement encore l’administration de ce chemin. M. Perdonnet, ingénieur en chef, avait quitté ce service depuis un an, et il avait été remplacé par Polonceau fils, dont la capacité avait été éprouvée. Mais, il y a quelques temps, M. Polonceau a pris la direction du chemin de fer de Strasbourg et l’administration a choisi, dit-on, pour le remplacer, un homme qui n’est pas même ingénieur !

Bref, le mauvais état de la machine, la répugnance de Georges, qui refusait de s’en servir, l’extrême rapidité des mouvements, l’emploi d’une machine à quatre roues, l’usage de deux locomotives, la direction confiée à un homme qui n’offre, peut-être pas, de suffisantes garanties, voilà des faits qui accusent des torts sérieux, une négligence coupable, et il n’en faut pas tant, d’ordinaire, pour que la justice s’émeuve et qu’elle remplisse son devoir.

Si elle ne le fait pas, nous citerons les noms de tous les administrateurs du chemin de la rive gauche. A défaut de la responsabilité légale, nous appellerons cette responsabilité morale qui a sa puissance aussi devant l’opinion. Et alors l’opinion elle-même verra si, quand les victimes sont si nombreuses, la catastrophe si effroyable, les choses si criantes, on en est réduit par hasard à chercher dans les noms et la position des hommes, la cause du silence et de l’inaction inexplicable de M. le procureur du roi.

Voici ce qu’on lit dans le Messager de ce soir :

« Un journal dit ce matin que la précaution d’enfermer les voyageurs sous clés, dans les wagons, ait été prise à la demande de M. le préfet de police. Ce journal est mal informé. Aucun ordre de ce genre n’a été donné par le préfet de police. »

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 12 mai 1842

Voici de nouveaux renseignements à ajouter aux déplorables et terribles résultats de l’événement de la journée du 8 mai.

Sur les sept cadavres qui ont été exposés à la Morgue, quatre sont reconnus; voici leurs noms : M. Griffeuille (Antoine), âgé de 40 ans, né en Auvergne, marchand de métaux, demeurant rue de Charonne, n. 25. Il a été reconnu par ses deux frères. M. Droitecourt, négociant dans les huiles, demeurant rue Mauconseil, n.24. M. et Mme Peysselon (Georges), propriétaires à Lyon. Ils n’étaient arrivés à Paris que du 28 avril dernier et étaient logés à l’hôtel de la rue des Bons-Enfants, n. 19. Ce matin, à 10 heures, on a envoyé des cercueils pour enlever ces quatre cadavres. La foule se presse toujours pour entrer à la Morgue, et le service d’ordre pour l’entrée et la sortie est toujours dirigée par la garde municipale et les sergents de ville, sous la surveillance de deux commissaires de police.

Parmi les victimes qui ont été déposées aux hôpitaux, il y a trois nouvelles morts à constater d’hier au soir et de ce matin, savoir : à l’Hôtel-Dieu, M. Sérus (Victor Hyacinthe), âgé de 52 ans ; il est mort d’hier au soir.

A l’hospice Necker, M. Brioche (Joseph), âgé de 43 ans, négociant de Nantes, logé à l’hôtel de la rue du Boulot, n. 9. Ce malheureux avait retenu sa place aux diligences pour retourner lundi soir dans son pays.

M. Prévost (Rémy), âgé de 45 ans, employé aux domaines des hospices. Ce dernier est père de deux enfants. Ces deux personnes sont mortes dans la matinée d’aujourd’hui.

Le hangar du cimetière où ont été déposées les victimes en état de carbonisation, comptait encore ce matin, à 11 heures et demie, 29 cadavres ou tronçons de cadavres. Ils sont couchés sur deux rangs sur des pierres tumulaires hors de service, chacun de ces débris informes est recouvert d’une grosse toile que les visiteurs peuvent soulever.

Ce matin, parmi ces cadavres, on en a reconnu un qu’on présume être celui de Mme veuve Vignot. Mme Vignot se trouve être membre de la famille de M. Droitecourt, rue Mauconseil, n. 24, aussi victime de la journée du 8 mai, et dont le corps a été reconnu à la Morgue.

La force armée garde toujours l’entrée de ce cimetière et n’y laisse entrer que les personnes munies de billets.

Nous ajouterons encore à cette liste, M. et Mme Laignier, bijoutiers, quai de la Mégisserie, n. 60, à la Gerbe-d’Or. Tous deux sont dans un état horrible, on désespère de sauver M. Laignier, on croit même qu’il ne passera pas cette nuit, il a la cuisse droite cassée, la figure et tout le corps horriblement brûlés.

La femme a le ventre, la poitrine, les bras et les jambes aussi fortement brûlés, cependant, malgré ces graves blessures, les médecins croient pouvoir la sauver. Ils éprouvent des souffrances inouïes. Il y aura samedi trois mois seulement que M. Laignier est marié, c’était pour la première fois que sa femme, qui n’habite Paris que depuis un mois, était allée voir Versailles.

C’est par un négociant de Batavia qu’on a su que le contre-amiral Dumont-d’Urville avait pris le chemin de la rive gauche à 5 h 1/2. Ce négociant vit, au bureau du départ, M. D’Urville tirer de sa poche une lettre sur laquelle était son nom en forme de suscription. Il regarda alors plus attentivement, et reconnut le marin qu’il avait vu à Batavia. Ce négociant, qui se nomme Lagnier, a été lui-même blessé assez grièvement ; mais, aidé par un de ses amis, il fut arraché d’entre les débris de wagons qui commençaient à s’enflammer.

A Bellevue et à Meudon, on n’a que des bénédictions pour la famille Sachéra qui a recueilli chez elle les blessés. Elle allait se mettre à table, lorsque les malheureux blessés ont été apportés dans sa maison. Aussitôt toutes les ressources de la maison ont été prodiguées avec un empressement admirable et les blessés ont aujourd’hui les larmes aux yeux en racontant les soins dont ils ont été l’objet. Ils citent aussi avec reconnaissance un hussard du 7e régiment qui a soigné avec dévouement les blessés, à mesure qu’on les transportait dans cette maison hospitalière. Nous regrettons de ne pas connaître le nom de ce brave soldat.

M. Dominique Calvo, négociant de Marseille, se trouvait avec son frère César Calvo, facteur à la halle au blé de Paris, et son neveu enfant de sept à huit ans, au nombre des voyageurs qui sont partis de Versailles par le convoi de cinq heures et demie : il était dans le deuxième wagon. Au moment du choc, il a été blessé comme: tous ses compagnons de voyage, mais voyant son frère évanoui et son neveu couvert de sang, il a employé ce qui lui restait de force à briser la porte du wagon et il y est parvenu ; alors il a chargé sur ses épaules son frère évanoui, l’a mis en sûreté et est revenu sauver son neveu. Il tenait à peine l’enfant dans ses bras que le wagon s’est enflammé et que, lui-même, est tombé sans connaissance. Tous trois ont été recueillis et transportés chez leur parent, le docteur Ricord, médecin des hospices de Paris. Leur état est grave, mais il n’inspire pas d’inquiétudes.

On ne peut se figurer la stupeur qui continue de régner parmi les habitants de Bellevue et de Meudon. Tous s’accordent à dire que le nombre des victimes brûlées était de plus de cent cinquante et que trente personnes au moins avaient été écrasées par la chute des wagons qui retombaient les uns sur les autres. Le cantonnier, dont la cabane a été enfoncée, s’était aperçu du danger et cria à Georges de prendre garde : il était trop tard.

Un officier de paix, M. Aubinières, a été inhumé aujourd’hui à Meudon. Cet infortuné, qui est mort au milieu des plus atroces souffrances, laisse une femme et cinq enfants. On nous annonce également la mort du sieur Gosset, concierge du théâtre des Folies-Dramatiques. Sa veuve et ses quatre enfants n’avaient que lui pour soutien.

Il reste fort peu de blessés au château de Meudon : tous ceux qui ont pu supporter le voyage ont été transportés à Paris.

M. Albinet, vieillard de 76 ans, demeurant rue d’Enfer, a eu les deux cuisses broyées. Il s’est opposé à ce qu’on lui en fit l’amputation, il attend sa dernière heure avec la plus stoïque résignation. Son fils et son petit-fils et la femme de ce dernier, qui se trouvaient près de lui dans le wagon, ont été grièvement blessés.

Le fils du général Berthemy, jeune homme de 17 ans, demeurant place de l’Odéon, 36, et un ami de son père ont été transportés hier au soir à leur demeure. On les dit horriblement défigurés et contusionnés. On espère les sauver.

En quelques minutes, toute la population de Bellevue et de Meudon était accourue, sur les lieux. Tout ce qui a pu être sauvé a été sauvé, dans cette lutte d’êtres mourants et d’hommes qui s’exposaient à mourir, il y a eu des prodiges de courage et de dévouement. Là, sur un wagon, nous avons vu une jeune femme, belle, de vingt ans au plus, jambes prises dans les roues, pleurer, sangloter, appeler avec des accents qui ne peuvent se traduire : Sauvez-moi ! Sauvez-moi ! Elle se frappait le visage, en voyant l’impuissance de ses efforts et des secours qu’elle invoquait. Puis, comprenant l’inévitable fatalité, elle leva les yeux au ciel et, croisant les bras sur sa poitrine, elle se livra aux flammes. Au-dessous, nous voyions une mère avec un jeune enfant dans bras. On lui a jeté une corde pour l’enlever mais son enfant venait d’échapper à ses étreintes. Elle a refusé de se séparer de lui et, en un clin d’œil, ils ont tous les deux disparu au milieu d’un nuage de fumée noire.

Nous nous empressons d’insérer la rectification suivante : On avait annoncé la mort de Mme d’Aure qui aurait succombé à l’émotion de voir son mari et ses enfants dans les flammes. Cette famille n’était pas allée à Versailles.

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 13 mai 1842

On constate beaucoup d’absences dans les hôtels où descendent les étrangers. Parmi ceux qui ont été retrouvés et qui existent se trouve M. Brioche ou Drioche, négociant de Nantes, descendu à l’hôtel du Bouloi. Il est peu de victimes qui soient dans un état plus déplorable que le sien. Il ne lui reste absolument que le tronc, et dans cette situation il vit et a gardé sa connaissance ; il a la bouche déchirée par le crochet à l’aide duquel on l’a retiré des flammes. M. Brioche s’était rendu à Versailles avec le neveu de M. Sicard, négociant, rue Thibautodé, n° 15, et M. Clément, voyageur de cette maison, arrivé depuis trois jours de Nîmes. Il a déclaré que ses deux compagnons étaient morts étouffés à ses côtés, et que leurs corps étaient restés au milieu des flammes. Un autre commis voyageur de Bordeaux, le sieur Alexandre Delpuget, descendu rue de Richelieu, n° 16, a été ramené chez lui dans un état affreux. M. Brioche est mort à l’Hôtel-Dieu.

Parmi les victimes du chemin de fer on a oublié deux jeunes professeurs attachés à l’institution Duez, rue de Montreuil, n°53, M. Henry, professeur de latin, et M. Lorimer, professeur d’anglais, tous deux étaient en face l’un de l’autre dans le 3e wagon. M. Henry a les deux jambes horriblement brûlées (on lève l’appareil aujourd’hui jeudi), tous ses vêtements sont en lambeaux. M. Lorimer, plus heureux, n’est blessé qu’à la joue et à l’oreille gauche ; l’état de ce dernier n’offre aucune inquiétude.

Voici d’après de nouvelles investigations que nous avons puisées nous-mêmes à des sources de la plus scrupuleuse exactitude, ce que nous avons encore recueilli sur la terrible catastrophe du 8 mai :

Un journal, la Pairie, annonçait aujourd’hui qu’il y a eu un décès à l’Hôtel-Dieu, celui d’un étudiant en droit, âgé de 20 ans, demeurant à Paris ; cet étudiant serait M. Créty. Cette nouvelle alarmante n’est heureusement pas exacte. Bien que grièvement brûlé et contusionné, on est maintenant certain de sauver cet étudiant.

Un des employés de l’Hôtel-Dieu nous avait rapporté que M. Sérus était mort ; cet homme existait encore ce matin, mais le médecin qui le traite n’espère pas le sauver.

M. Exer, imprimeur, également à cet hôpital, ne connaissait plus personne aujourd’hui. Ce malheureux a tout le corps brûlé.

A l’hospice des Enfants-Malades, on a fait l’amputation du bras gauche à M. Ducerveau, âgé de 18 ans. Ce jeune homme était depuis quelques temps en convalescence chez une de ses sœurs à Versailles. Lorsqu’il se présenta à l’embarcadère, il ne se trouvait plus de places mais, impatient de revoir ses parents qui demeurent à Vaugirard, rue du Haut-Trancis, n. 19, il insista tellement à partir qu’il parvint à traiter avec un autre voyageur qui lui céda sa place moyennant une gratification.

Sur les sept malades qui sont encore à l’hôpital Necker, deux sont à l’extrémité. On sait que trois y sont déjà morts. A l’hospice de la Charité, les deux sœurs Duchesne sont dans un état satisfaisant de guérison mais elles resteront horriblement défigurées.

On a rapporté qu’une famille anglaise, composée de cinq personnes et logée à l’hôtel Meurice, rue de Rivoli, n’avait pas reparu depuis dimanche et qu’on n’en avait trouvé aucune trace. Cette version est heureusement fausse. Ce qui a pu donner lieu à cette fâcheuse nouvelle c’est que cette famille, qui était attendue par le convoi de six heures, n’est revenue que le lendemain à Paris, n’ayant pu obtenir de places pour cette heure.

Un nouveau cadavre a été reconnu au cimetière du Montparnasse. Il en restait encore aujourd’hui, à une heure de l’après-midi, vingt-sept. Il n’y a pas lieu d’espérer que ces derniers puissent être reconnus : ce ne sont que des tronçons réduits à l’état de charbon ; sur aucun d’entre eux il n’existe la moindre trace de chair. Il est vraiment impossible de vous décrire l’émotion qu’on éprouve en voyant ces débris informes et calcinés.

Le directeur du cimetière ne connaissait pas encore aujourd’hui où ces victimes seront inhumées. Il y a toujours foule pour entrer au Montparnasse. Un nouveau cadavre a encore été reconnu ce matin à la Morgue aujourd’hui, à midi, il n’en restait plus que deux d’exposés. Là, comme au cimetière, les visiteurs affluent toujours en masse.

Aujourd’hui, le chemin de fer de la rive gauche devait reprendre service, mais la Préfecture de police a fait donner contre-ordre. On a prescrit formellement de faire enlever toutes les serrures des portières de manière que les voyageurs puissent les ouvrir à volonté. On s’est occupé de l’exécution de ce travail aujourd’hui et demain, dit-on, ce chemin reprendra son service.

Le Siècle publie une lettre de M. B. Curieux, fabricant à Montrouge, qui signale d’une manière touchante la conduite généreuse d’un jeune homme qui l’a sauvé avec ses enfants et leur bonne, et qui n’a jamais voulu dire son nom. Suivant la Quotidienne, ce modeste jeune homme serait M. de Virieu.

On lit dans le Messager :

« Aussitôt après le terrible accident survenu, dimanche dernier, au chemin de fer de Versailles (rive gauche), M. le préfet de police a fait constater les circonstances et rechercher les causes par les ingénieurs des mines chargés de la surveillance des machines à vapeur dans le département de la Seine.

M. le ministre des travaux publics vient de renvoyer le rapport de ces ingénieurs à la commission spéciale des machines à vapeur, en l’invitant à rechercher les mesures de sûreté qu’il y aurait lieu d’ajouter à toutes celles qui sont déjà prescrites par l’autorité supérieure pour prévenir le retour d’événements semblables à celui que nous déplorons en ce moment. »

On ne sait encore aujourd’hui rien de précis sur le nombre de victimes qui ont succombé dans la catastrophe de dimanche dernier. Des renseignements portent ce nombre à 117 ; on comprend que l’on ne peut, quant à présent, le fixer avec certitude.

Au nombre des victimes, on cite M. de la Marlière, rue Royale-Saint Honoré, 7, dont on n’a eu aucune nouvelle depuis l’instant où il a quitté Versailles pour retourner à Paris. Les victimes de cette malheureuse soirée ne se composent pas seulement de morts et de blessés. Il y a plusieurs personnes qui ont échappé au danger et qui ,depuis, sont privées de l’usage de leur raison. Ainsi un maître charbonnier, rue Miromesnil, 13, ayant été lancé à terre par la violence du choc, est muet depuis cette époque ; le second mécanicien qui a échappé à la mort, quoique placé sur la même locomotive que le malheureux George, est complètement sourd.

Les obsèques de M. Dumont d’Urville, de sa femme et de son fils auront lieu, dit-on, après-demain.

On a rapporté aujourd’hui à Paris, par le bateau à vapeur, trois cadavres et deux blessés de Meudon. Les trois morts sont deux modistes de la rue St-Denis et un négociant en vins.

M. Carré, l’un des deux conducteurs du chemin de fer qui ont échappé par miracle à la catastrophe du 8 mai, était placé au 13ewagon 3e frein. Il a éprouvé, au moment du désastre, une secousse assez vive et il a été jeté, à gauche, sur le sable. Il s’est relevé et s’est empressé d’ouvrir trois ou quatre portières. Les voyageurs se sont tellement pressés de sortir qu’ils lui ont littéralement passé sur le corps.

Alors, il a couru vers la tête du convoi et là, aidé par un ou deux voyageurs, il a réussi à sauver deux hommes. Voyant l’impossibilité de faire davantage, à cause de l’incendie, il est passé entre le 6e et le 7e wagon et s’est transporté vers la cinquième voiture qui était brisée. Aidé par un gendarme et par un employé du chemin de fer, nommé Tissier, il a pu dégager, non par la portière, mais à travers les crevasses produites par le choc, un homme qui lui-même a sauvé sa femme de même manière. Cette malheureuse femme a eu la jambe cassée.

Au nombre des personnes que le hasard a rendues les témoins de l’horrible catastrophe de dimanche dernier, se trouvait le sieur Gaumont, blanchisseur de gros à Meudon. Rien n’est au-dessus du dévouement dont a fait preuve en cette occasion cet honorable citoyen. Il a successivement arraché au feu et enlevé dans ses bras deux femmes dont l’une avait ses vêtements et jusqu’à ses cheveux brûlés et l’autre, plus grièvement atteinte encore, a été déposée par lui presque mourante dans une auberge. Trois fois il s’est élancé, en s’exposant courageusement, au secours d’une malheureuse femme tenant dans ses bras une jeune fille de dix ans qu’elle demandait à grands cris qu’on sauvât. Inutiles efforts ! Le brave Gaumont a vu disparaître dans les flammes ces deux victimes qu’aucune puissance humaine ne pouvait enlever à la mort.

On a pu voir sur un grand nombre de cadavres carbonisés déposés au cimetière de Montparnasse que le crâne avait dû être écrasé ou enlevé avant l’incendie des wagons qui les renfermaient. Ceux-là n’auront pas dû subir l’atroce supplice d’être brûlés vivants.

Les premiers secours qui ont été donnés aux blessés du malheureux événement du chemin de fer, ont été dirigés par un jeune médecin, M. le docteur Vongeheur qui faisait partie du convoi et qui était renfermé dans le huitième wagon d’où il put se dégager sans accident. C’est à ce jeune médecin que l’on doit d’avoir fait régner quelque ordre et quelque organisation dans l’emploi des premiers secours et dans les premiers moments de confusion et d’effroi qu’inspirait la catastrophe. Il dirigea le dévouement des personnes étrangères à l’art, soit pour transporter les blessés, soit pour rassembler et confectionner les appareils provisoires de pansement. M. Vongeheur n’a quitté son poste qu’à onze heures du soir alors que les médecins, venus de tous côtés, ont permis à cet honorable citoyen de prendre un peu de repos.

DÉTAILS SUR LA CATASTROPHE DU CHEMIN DE FER DE VERSAILLES. LE NATIONAL 14 mai 1842

Nous apprenons aujourd’hui, par une personne digne de foi, que la famille de Prévot, employé aux domaines des hospices, et dont les obsèques ont eu lieu ce matin, à dix heures, à la chapelle de l’hospice Necker, va intenter un procès à l’administration du chemin de fer de la rive gauche.

Un jeune homme, de Caen, qui était allé à Versailles, a également disparu sans que les recherches, faites par un ami de sa famille tant à la Morgue qu’au cimetière Montparnasse, aient pu faire découvrir aucun indice.

M. Alexandre Delpuget, négociant de Marseille, a eu le nez cassé et des brûlures qui n’offrent heureusement pas de gravité. Il était avec un de ses amis, M. Gouireau, qui n’a pas reparu.

On assure qu’on a trouvé au bas de Meudon, près de la rivière, le cadavre d’une jeune femme de vingt à vingt-cinq ans dont la mise était fort recherchée. Elle était assise et tenait encore pressé entre ses bras le corps à demi brûlé d’un petit garçon de quatre ans. Le corps de cette femme ne présentant aucune trace de blessures, on présume qu’étant parvenue à sauver son fils des flammes, elle aura couru jusqu’au fleuve et que là, s’apercevant qu’elle n’avait retiré du feu qu’un corps inanimé, l’émotion et le désespoir l’auront tuée. On n’a trouvé sur elle aucun papier qui pût la faire reconnaître.

Hier au soir, vers dix heures, le préfet de police a encore envoyé contre-ordre pour la reprise du service du chemin de fer de la rive gauche.

Chaque jour fait connaître de nouvelles victimes. A la longue énumération des morts et des blessés déjà cités, il faut encore joindre les déplorables détails suivants :

Rue de la Cité, une jeune demoiselle qui n’avait jamais vu les eaux de Versailles, supplia son père et sa mère de l’y conduire. Tous trois n’ont plus reparu depuis dimanche, on n’en a trouvé aucune trace. Cette famille faisait partie du second wagon, celui qui a été le plus maltraité au moment du désastre, et qui renfermait la famille du contre-amiral Dumont-d’Urville.

Une maîtresse d’hôtel de la rue des Prouvaires et une jeune dame de ses amies, venue de la campagne pour voir les eaux de Versailles, ont le corps tout meurtri et brûlé. Sont dans un état non moins déplorable la demoiselle de comptoir d’un bureau de tabac, au Palais-Royal, et un blanchisseur et sa femme, de la rue du Croissant, n. 8. Cette dernières est enceinte de trois mois. Ces personnes faisaient partie des 3e et 4e wagons qui ont été complètement incendiés. On espère obtenir la guérison de ces cinq personnes mais deux d’entre elles resteront défigurées.

La personne qui a succombé à ses blessures, à l’hôpital de la Pitié dans la journée d’hier, est M. Guichard (Émile), âgé de 22 ans, étudiant en médecine, demeurant à Paris, rue St-Hyacinthe. Ses obsèques auront lieu lundi prochain.

Parmi les victimes décédées aux hôpitaux, on en cite une aujourd’hui à la Clinique de l’École-de-Médecine. Au moment où nous allions prendre des informations sur ce décès, M. le directeur de la Clinique écrivait au Siècle pour faire rectifier cette fausse et alarmante nouvelle. Ainsi, sur l’affirmation de M. le directeur de cet hospice, nous sommes heureux d’annoncer que M. Richon (Guillaume), étudiant en médecine, âgé de 23 ans, la seule des victimes de l’horrible catastrophe de dimanche qui ait été déposée à la Clinique, est dans un état très satisfaisant de guérison et, par conséquent, hors de tout danger.

Les ouvriers, sous la surveillance de plusieurs officiers de police, ont été occupés à passer au crible les débris de cet horrible incendie. Les pièces de monnaie et tous les lambeaux de bijoux ont été recueillis avec soin. On a trouvé vingt anneaux en or, une quantité considérable de pièces d’or et d’argent et plusieurs lambeaux de montres et de chaînes. Ces débris seront peut-être les seuls indices qu’auront les familles pour découvrir ceux de leurs membres qui ont péri.

Déjà un chef de famille a reconnu que sa jeune épouse était au nombre des victimes dont il ne reste aucune trace, par une chevalière et un médaillon trouvés dans les décombres. C’est aussi au boitier d’une montre qu’un employé supérieur du ministère des finances a reconnu que celle qu’il aimait, ainsi que sa mère et sa sœur, étaient restées dans les flammes. Une mère a reconnu, par le fragment d’une boîte et d’un anneau, que sa fille chérie et unique, partie dimanche pour Versailles avec un cousin, récemment arrivé de Lille, et qui ne sont ni l’un ni l’autre revenus, que cette fille qu’elle a cherchée partout avait été consumée par le feu.

Malgré l’extrême réserve apportée, en général, par les journaux à publier les noms que répétait la sollicitude publique dans les récits du désastre du 8 mai, il s’est encore propagé plus d’une alarmante erreur. Ainsi, on a annoncé la mort du préfet de l’un des départements qui avoisinent Paris ; on a désigné ensuite le petit-fils d’un ancien préfet de Seine-et-Oise, le Constitutionnel nomme en termes positifs M. le vicomte de la Manière. Ces trois nouvelles se résument en une perte qui a jeté la désolation dans une respectable famille. C’est M. Paul de Drionville qui a succombé. Ce jeune homme de dix-neuf ans, vivement regretté de tous ceux qui l’ont connu, était fils de M. Drionville, dernier sous-préfet de Dieppe sous la restauration, et petit-fils de M. le vicomte de Laitre, ancien préfet de l’Eure et de Seine-et-Oise.

Les tronçons de 26 cadavres, restés au cimetière Montparnasse, ont été embaumés ce matin. Leur inhumation n’aura pas lieu avant samedi.

On a remarqué, entre autres, un très jeune homme qui, au péril de sa vie, a enlevé aux flammes trois victimes. Peu s’en est fallu qu’un quatrième ne lui ait dû sa conservation. Ceux qu’il avait sauvés lui demandaient instamment son nom ; il s’est modestement dérobé à leur reconnaissance mais sa généreuse action avait eu des témoins et de nobles brûlures ne lui ont pas permis de nier sa présence au plus fort du danger. Nous aimons à révéler le nom de M. de Virieu ; on nous cite aussi M. Amédée de Férussac. Sorti de l’un des wagons heureusement préservés, ce jeune homme, fils du savant qui a laissé une juste renommée, est resté jusqu’à onze heures sur le théâtre de tant de désastre portant à toutes les souffrances des secours et des consolations, recueillant les moindres indications des blessés, les dernières volontés des mourants.

Dans ce terrible événement, où chacun a fait son devoir avec un admirable dévouement, on a remarqué une dame de charité qui n’a pas quitté un seul instant les malheureuses victimes.

M. le comte de Montalivet a fait remettre, lundi matin, au gouverneur du château de Meudon une somme de 100 Fr., au nom de la liste civile pour aider au transport et dépenses des blessés déposés temporairement en cet endroit. Les personnes au transport et aux dépenses desquelles devait aider cette somme de cent francs étaient au nombre de quarante. (La France)

On lit dans le Commerce :

« Quant à ce qui a été dit des appartements du château de Meudon mis à la disposition des blessés, il convient de rectifier le fait en ce sens que les blessés ont été déposés dans les pièces du service domestique. Les appartements sont restés fermés.»

On nous communique, sur les moyens de sécurité pour les chemins de fer, un fait certifié par M. le baron Thésard, vice-président du chemin de-Saint-Étienne à Lyon :

Depuis quinze ans il n’y a pas eu d’accidents graves sur ce chemin parce qu’au moyen du plus simple mécanisme on peut, par un seul coup de pied, séparer à l’instant même la locomotive du convoi. De plus, aucun convoi de voyageurs ne part sans être séparés de la locomotive par quatre wagons chargés de sacs de terre qui, au premier choc, se répandant sur les rails, amortiraient la puissance de l’impulsion. Cette pratique qui est une imitation de ce qui est en usage sur le chemin de Liverpool. (Courrier français)

On fait à Meudon et à Bellevue les plus grands éloges de quelques hommes du peuple qui se sont dévoués au secours des malheureuses victimes du 8 mai. Mlles Collas et Duchénois doivent leur salut aux courageux efforts de M. Sylvain Pallier, ouvrier maçon, aidé par les gendarmes de la brigade du village de Meudon. Ils attachèrent une carabine à une perche et, à l’aide de ce soutien, ils sauvèrent plusieurs personne que les flammes commençaient à atteindre.

On cite MM. Thévenot et Macaire, l’un balayeur et l’autre frotteur au château, qui, pendant toute la nuit, secouraient les blessés qu’ils avaient retirés des flammes.